|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 長崎(ながさき) |

|

|

|

|

<朝食ヴァイキング>

如何にもミーティングしてくださいと云った風情の朝食会場であった。パンの種類は食パンとロールパンのみ。若干、和に寄ったラインナップ。ロールパンは油断するとすぐ焦げる。

形状→★★★☆☆ 風味→★★★☆☆ 総合→★★★☆☆

|

|

|

|

| 外海(そとめ) |

|

|

|

|

|

|

|

長崎の中心部からバスに揺られて外海の黒崎と云う所へ向かった。寺や神社の名を冠したバス停は数多くあるが、これが教会となると、滅多にお目に掛かれるものではない。「教会の境内」と云う表現も何か面白いものがある。教会は敷地一杯に建て込んでいる場合が殆どだから「境内」と呼べるような余地は通常余りない。伽藍を目前に仰ぎ見ながら、お参りすることの出来る何らかの設備を有しているわけでもない。ここが神社仏閣とは大いに異なる点だ。

|

|

| しかし私はこの「境内で遊ぶな」と云う看板を目にして、何とも残念な気分に襲われた。憤慨したと云って良い。寺社の境内で子供が遊ぶと云うのは、日本の伝統的風景の一部を構成してきたものであろう。そして、このような看板があると云うことは、キリスト教会や信仰が地域の中で土着化してきたことの一つの証左であろう。ところが、子供が自分からキリストの周囲にやってきていると云うのにそれを追い払うとは、何と内向的な姿勢か。 |

|

| 「子供たちを来させなさい。わたしのところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである」(マタイ伝19章) |

|

|

|

|

|

|

| 五島でも考えたことだが、彼らの信仰には非常に内向きな色彩が感じられる。自分たちの信仰空間に入り込まないでくれ、そっとしておいてくれ…そう云った佇まいを覚えたものである。これにはしかし、歴史的背景と云うものもまた濃厚に感じずにはいられない。長く激しい迫害の記憶が未だにリアリティを失っておらず、人々の記憶や日常意識の中に骨肉化していることが、この冷やかな風を送り出している源であろう。愛想を尽かして家出をした妻が説得に応じて戻ってみてはくれたが、どこかよそよそしさが抜けずに、以前のような距離感の近い関係性を取り戻すには至らない…そんな家庭風景のようである。禁教は外圧によって突然に終わりを告げ、その後も日本社会の問題として有効な総括が行われたわけではない。彼らに頑なな要素があったとしても、それは止むを得ないところだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 吹きつける潮風を感じつつ黒崎の教会から少し歩くと、遠藤周作文学館に到達する。冬の冷たい海と重々しい雲に押し潰されるようにこの建物は設計され配置をされている。辺り一面を深い沈黙が覆い尽くしているかのようだ。この舞台性は真に秀逸である。魂を抜け殻にさせる。しかし、それでも正に、腹だけは空く。コギトエルゴスムと腹の虫が呟いて、私は死んでいないことを知る。 |

|

|

|

|

(第5日昼食) N05-021(第144号) ド・ロさまパスタ ミートソース@道の駅 夕陽が丘そとめ → |

|

<ド・ロさまパスタ ミートソース> ¥650(込)

そうめんは一般的なものと比べて太いもののようだが、腹持ちの良さ等を考えてスパゲッティの方をオーダーした。しかしこのスパゲッティもまた、特徴的なものだった。濡れた趣の舌触り感覚があり、緩やかにもちもちとした食感なのである。

形状→★★★★☆ 風味→★★★★★ 総合→★★★★★

|

|

|

「道の駅夕陽が丘そとめ」より、ド・ロ神父ゆかりの出津文化村遠景 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

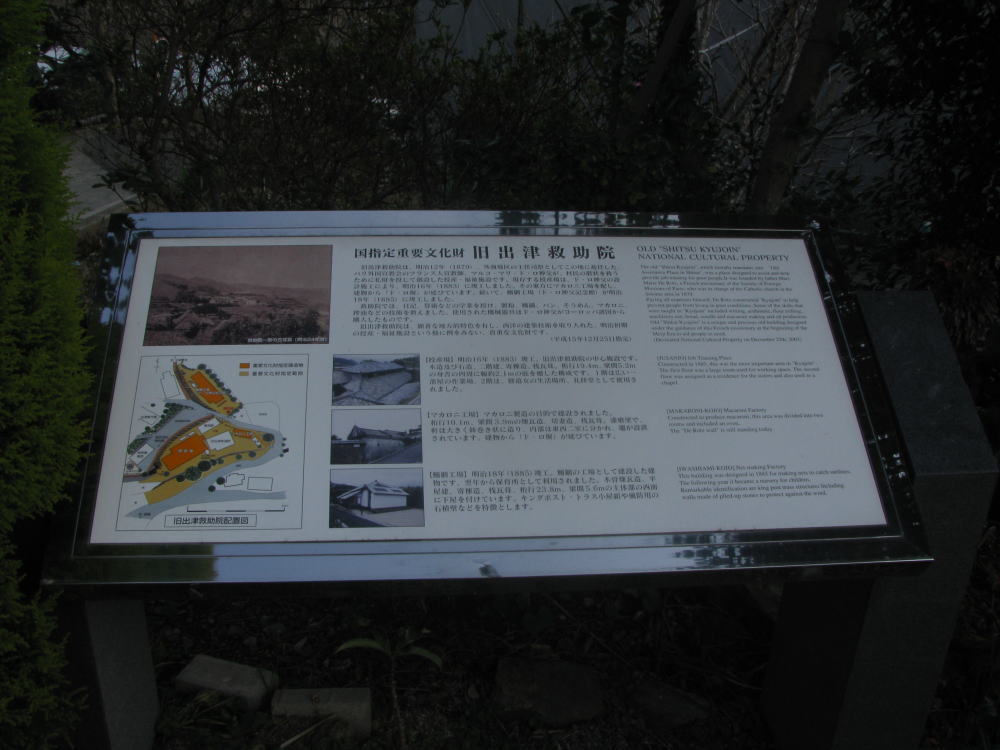

| 今日、出津(しつ)文化村として整備されている一帯の創建者…ド・ロ神父は1868年にフランスより来日、当地には79年に赴任した。82年に出津教会、83年に救助院を設けて、マカロニやソーメンを作った。「ド・ロさまパスタ・ソーメン」の由来である。後に鰯網工場、保育所、薬局、果ては防波堤や県道改修工事まで行った。「ド・ロ神父遺跡」と云う表現のされ方もするが、これも違和感がない。縄文や古墳時代ではあるまいし、ついこの間の明治の事業が遺跡化すると云う馬鹿なことなどあるものかと、ぼんやり思う向きもあったのだが、実際に「遺跡」と云う表現がぴったりハマってくる様相なのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 人には先ずパンが必要であるから、当地に文明の光を届けて人にパンをもたらしたド・ロ神父の遺徳の偉大さは、先ずそこへ向かっている。しかしその光を灯す油を担ったのは隣人愛に代表される信仰の灯に他ならない。それが彼の事業に社会性を持たせて、その功績が遺徳となった最大の要因となったのである。翻って現代の事情は、この社会性のダイナミズムに乏しい、ちまちましたものに堕している。社会の非宗教化・脱宗教化のせいであり、宗教者がそんな社会に遠慮して、余り宗教性を出さなくなったことがそれに拍車を掛けてもいる。正に自らが泥になって人々を泥船から救い出さんとしたド・ロ神父の精神の尊さは、21世紀になって脱近代化が進行する社会情勢の中でなお一層、燦然と輝くものとなった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 長崎(ながさき) |

|

|

|

|

(第5日夕食)

N05-022(第145号) 佐世保バーガー(ロイヤルホスト) → N05-023(第146号) トルコライス@長崎駅(膳菜家) → |

|

<佐世保バーガー(持ち帰り用)> ¥750(込)

佐世保バーガー自体もふくよかな代物だが、その要素に追加してロイヤルホストの意地と云うものも反映されているのであろう、豊かに肥えたバーガーであった。バンズは全粒粉系統、パティの肉感にはさほどのワイルドさは無い。バンズの存在感の大きさが巷のファストフード、とりわけマックとの大きな差異である。

形状→★★★★☆ 風味→★★★★☆ 総合→★★★★☆

|

|

|

|

<トルコライス> ¥800(込)

本品はご当地グルメのトルコライスを割とオーソドックスに再現している。即ち、きちんとトンカツを使用しているのである。このトンカツのことを矢鱈とアピールしているのであるが、これがイマイチ美味しさには欠ける。根本的要因としてロースではなくヒレを使っていることが挙げられるだろう。トンカツはロースが一番…ヒレは単体なら食べられるが、ごはんものと一緒くたにすると風味が死んで、もうダメなのである。

形状→★★★★☆ 風味→★☆☆☆☆ 総合→★★☆☆☆

|

|

|

|

|

→第5日旅程→

| 長崎駅前 →さいかい交通(バス)→ 黒崎教会前 |

|

| 黒崎教会前 →さいかい交通(バス)→ 長崎駅前 |

|

|

|

| ←第4日← 第5日 →第6日→ |

|

| 東美餐珍帝國風土記目次 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|