|

|

|

|

|

|

|

| :::第1回道程 |

:::第2回道程 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 第 1 憩 柿生(かきお)。柿が生きている場所 -神奈川県川崎市麻生区/横浜市青葉区- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

すっかりおニュウにデっかくなった東急田園都市線・たまプラーザ駅。

いやいや・・・見違えたものだよなァ。

東急系の商業施設で漏れなくくるまれた駅の様子は、従前の様相を一変させた。

駅前に東急百貨店が佇んでいるのは昔からのものだが駅自体は、

吹き込む秋の落ち葉似合う、もの思いに耽られる趣だったものだ。

|

|

|

|

|

|

|

今日の過密っぷりがまるで想像の範囲外にあるような

辺り一面田園しか広がっていない沿線風景がこの地域の原型。

理想に燃える若き日の菊竹清訓を始めとする上空の人々と、

その対極に位置する地に巣食う土を耕す人々。そして、

短期的利益と長期的利益の矛盾の間に生息する東急。

欲望とは、空と地との綱引きの結果生じるものであると分かる。

一生懸命、大人になろうとした人々と、

子供であることを隠そうともしなかった人々との暗闘の結果、

本場英国のそれとは似ても似つかないものとなってしまった

東急多摩田園都市。それでも、

クルドサック方式等にはせめてもの理想維持の意地の残滓を感じる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10月も終わりに差し掛かるというのに、まだまだ緑色に燃えている木々。

この並木が紅や黄に色づき始めると、

誰もが詩人や哲学者になれる壮観な光景が広がることになる。

さすがは東急多摩田園都市のフラッグシップたる

貫禄のある街並みよと感心することしきり、なのである。

|

|

|

|

|

|

|

経営者の中でも五島昇は好きな人だ。

彼は仕事の出来る遊び人である。

遊びで培った感性を仕事にうまく乗せていった。

作家・辻井喬になった堤清二ほどの目立った強烈さはないが、

彼の感性が東急の発展に及ぼした影響は決して無視出来ない。

何と云っても五島昇は、名実共に「たまプラーザ」生みの親である。

「たまプラーザ」と云うどこからでも目を引く奇想天外な名前は、彼の発案によるもの。

109や東急ハンズが成功を収めたのも、五島の強力な後押しナシに考えられない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今回は田園都市線沿線から小田急沿線へ、

すなわち横浜市青葉区から川崎市麻生区へと歩を進めるのだが、

その途中ちょうどイイ塩梅に「パンステージ・プロローグ」と云う名の

比較的大きなパン屋があって、ガソリン補給をするにはもってこいだ。

このパン屋を越えると、日本一巨大な市・横浜の終わりも近い。

小奇麗に区画された宅地が姿を消し、森剥き出しの丘陵地が迫りくる。と、

道路は管のようになって神奈川第2の政令市・川崎へと入るのだった。

山林と畑地と民家と資材置き場と廃棄物とが織り成す

エッジの効いた境目特有の雑多な土地を経ると、

やがて彼方に再び小奇麗な宅地が姿を見せる。

東急の世界から離れて、小田急の世界へ迎え入れられたことを実感する。

目的地・王禅寺ふるさと公園への到着もあと少し。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この辺り、昔は柿生(かきお)村と云って、今でも小田急線の駅にその名を留めているが、

王禅寺こそ、幻の在来種・禅寺丸柿発祥の地なのだ。

禅寺丸柿が生まれた場所だから、柿生村となったわけである。

なかなかお洒落な、ロマンチックなネーミングだ。

この希少な甘柿はしかし、今日、殆ど巷には出回っていない。

ふるさとでたわわに実る柿の姿が見られることを、私は楽しみにしていた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

しかし時期が少し遅かったようだ。

ふるさと公園にある禅寺丸柿の木に実はなっていなかった。

だが、このまますごすごと帰るわけにもいかない。

公園から王禅寺の境内へと足を延ばしてみる。

川崎市内とは思えない幽玄な雰囲気の王禅寺のお堂は、西日効果でいよいよその美麗さを増している。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

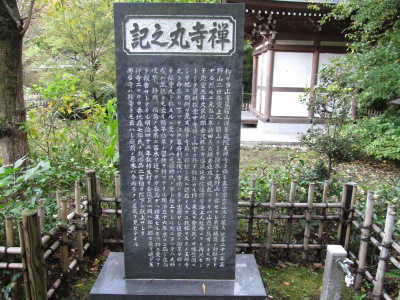

王禅寺境内に佇んだ私は、幸福感に包まれた。

立派な記念碑や禅寺丸の原木がそこにはあった。

もしもふるさと公園内に実のなっている禅寺丸の木があったとしたら、

恐らくそこで満足をして、境内へ行こうとは思わなかったであろう。

すると、この素晴らしき出会いも幽玄な空間との遭遇も無かったわけだ。

|

|

|

|

|

|

|

|

とは云っても、原木も公園の木と同様、裸の状態で、実の姿はどこにもないように見受けられ、

その点で少しがっかりしてしまったことは否めない。が、よくよく目を凝らしてみると、一つだけ、

もはや橙色はとうに失せ、甚だ黒ずんではいたが、実がなったままだったのである。思わず見入ってしまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

全開の夕焼けの下、王禅寺と公園を後に帰路についた。

たまプラーザとは一味違った白い気品のある住宅街をぐるぐる廻り込んで

新百合ヶ丘駅へと向かった。直線距離ではそう遠くないのだが、

この辺りの道路はかたつむりのようで、おいそれとは新百合にアクセス出来ないのである。

比較的道路状況が恵まれている田園都市線沿線に比して、小田急沿線は、都内も含めて、

容易にひまわり畑の迷路へと取り込まれるかのような複雑な道路模様が展開される。

新百合では独特の薫りのする街空間が育まれている。

たまプラとは味付けが違う。たまプラがコリアンダーなら、この街はシナモン。

|

|

|

|

|

|

|

川崎と横浜、小田急と東急。新百合ヶ丘とたまプラーザを隔てる二つの要素である。

新百合ヶ丘にはホテルがあり、たまプラーザには百貨店がある。

新百合ヶ丘は川崎西部・麻生区の行政の中心だが、小田急沿線でのヒエラルキーは必ずしも高くない。

後ろには町田・相模大野が控えている。

たまプラーザは東急多摩田園都市の中心だが、横浜西北部・青葉区の行政の中心では全くない。

沿線屈指の閑静な住宅地を抱えるブランド力ある街と云う共通項が強い両者の関係性だが、

意外と「補完」し合うものとなっている点は、興味深い。

しかし新百合の一種独特な雰囲気の醸成には、工業都市の悲哀を味わった川崎市が

長年進めてきた文化・芸術推進施策の寄与を鑑みなければなるまい。

川崎市アートセンターや映画大学・音楽大学が所在しており、

芸術祭も開催されることは特筆に値する。

加えて新百合は、プロ野球・巨人の練習拠点であるジャイアンツ球場からもそう遠くないが、

Jリーグ・川崎フロンターレの練習拠点・麻生グラウンドに近い。

また洋菓子やパンは、たまプラも充実しているが、新百合には「リリエンベルグ」と云う巨匠が存在する。

ここまで記してみて、改めて新百合ヶ丘と云う街の特異性を感じる。

チョコレイト・シンフォニーのような日常が過ごせる街である。

ロマンスカー、殊に地下鉄千代田線に乗り入れるロマンスカーの存在は、

優雅浪漫なシンフォニーの調べを乱さぬまま、都心部と直結することが可能なことを示している。

幾ら上質な生活が送れるとしても、満員電車に長々と揺られなければ

都心との間を往復出来ないのでは、その生活価値も半減する。

ロマンスカーは小田急の、そして新百合の切り札なのだ。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

さて、翌日。今度は青葉台駅に私は佇む。

たまプラーザが田園都市線横浜市内エリアの北の要なら、

この青葉台は、南の要である。周辺から多くのバスが乗入れる。

市営地下鉄が接続するあざみ野には敵わないものの、

たまプラーザを遥かに凌ぐ利用者数を青葉台駅は誇る。

駅周辺はたまプラと違って百貨店こそないが、

無論のこと、東急系商業施設の防塁で固められている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

たまプラーザに比べて都心から若干の距離がある青葉台界隈には、

均整のとれた落ち着きがある。所々、蜜は入っているが、

軽くぼけているりんごのような味わいがする。

街路に掲げられたマリノスの旗が、辛うじてここが横浜市内であることを思い出させる。

港ヨコハマとは縁遠い、横浜都民の住む一大ベッドタウン地帯。

ヨコハマとも縁遠いが、駅から離れてしまえば、東京都心への道のりも遥かなる旅路に変わる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日大の健志台キャンパスや鴨志田の団地を通り過ぎ、坂を下っていくと、

眼前に突如として農村風景がこぢんまりと出現し、川沿いへと拓けている。

「寺家ふるさと村」とその周辺には、

田園都市になる以前の本物の田園風景が残されていて、

種々の文化活動も営まれている様子。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本でバルビゾンと云ったら、西麻布のビルを思い起こす。

里山の風情色濃く残す寺家は魅力的な場所だが、やはり本家バルビゾンとは風景の色が違う。

“教会家”ではなく“寺家”と云うだけあってそこは日本の里山、谷戸の風。

その観点から和と洋のブレンド塩梅を考慮すると、自ずと北海道のポテンシャルが見えてくる。

旭川近郊の東川町などは工房も多く、日本のバルビゾン的な場所かもしれない。

本家バルビゾンが絵画なら、こちらは写真の町。

カメラと云えばメイド・イン・ジャパンのイメージも強かったから極めて現代日本的でもある。

しかし里山的であれ、バルビゾン的であれ、その生活スタイルは、

“腐る経済”と云うよりも、「発酵する経済」なのだと感じる。

発酵する経済の心は、「薄幸する経済」である。

薄い幸を不幸せであると感じずに、文字通り、薄い幸せ、すなわち、

ほんのりした幸せとして認識して暮らすことが出来るかどうか、である。

乳は腐ったのではなく、発酵し、ヨーグルトやチーズとなり、

種なしパンも腐ったのではなく、発酵し、膨らんでふくよかになった。

そのまま腐らせるのは、勿体ない。腐ったものとして棄て去るのは、勿体ない。

ちょっとしたエッセンスの菌を振りかけてやることで、

発酵がもたらす個々人への小さな幸せと社会への大きな恵みを感じ取れ!

それは、人と「菌」との対話によって生まれるものだ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

田んぼ沿いを歩くうちに、やたら柿の木の多さに気付いた。

大都市横浜の端の端、寺家周辺には殊のほか、柿が多いのだ。

昨日目にした禅寺丸とは違い、まだまだたわわに実っている。

満開の花のようにパワフルに咲き誇っている。

道端でここで収穫されたと思しき柿が売られていた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 「これは富有柿、あっちが次郎だよ・・・禅寺丸? あれは全然出ないねぇ」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「食べてみる?」と訊かれて差し出された柿はとても瑞々しくて、シャキシャキ頼もしかったが、

あれだけ豊富に、狂うように柿の実が咲いていても、禅寺丸は皆無なのである。

伊達に幻の柿呼ばわりされているわけではないことを実感し、願いは空振りに終わることを感じ取る。

昨日は新百合ヶ丘を目指して歩いていたけれど、今日の終着点は一駅町田寄りに位置する柿生駅。

新百合周辺にも菓子店は多いが、実は柿生もなかなか揃っている。

柿めいたものも多く、なかなか楽しい。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

まずは「イルフェジュール」。続いて「ラ プラクミーヌ」に「ミツバチ」。手に入れた菓子の紹介は、後ほど。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

思いの外、お菓子を多く手にすることが出来たことで、

すっかり上機嫌となった私は、この道程の有終を飾るべく柿生駅へと向かった。

禅寺丸に遭遇することこそ叶わなかったが、結構な実入りのする道中であった。

細い道いっぱいにバスが通り過ぎる喧騒のストリートを、

一仕事終えた気分で駅を目指して進んでいたのだ。

が、しかし最後にどんでん返しが待っていた。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 本当に目と鼻の先に改札口と云う段階になって、「禅寺丸柿」の文字が目に飛び込んできた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

まさか駅の真ん前に、ぶらりと禅寺丸が佇んでいるとは。

普通の八百屋の店先に、しれっと禅寺丸が並べられているとは。

目が点になってしまった。

けれども、地元の普通の店で特産品と接することが出来ることは、

地産地消とかスロウフードの思想の枠をぶち抜いて、単純に、

旅する中で無上の喜びを覚える瞬間となり得るものである。

土壇場で訪れた急転直下の展開。禅寺丸を求める道は大団円のうちに終了した。

柿が生まれたこの場所で、柿は確かに生きていた。

そのことを“実”を以て実感することが出来た。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

お待ちかねの、禅寺丸柿との対面。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

左・禅寺丸柿、右・富有柿。

大きさが全然違う。禅寺丸、ちっちゃい。忍者みたい。内部には一面の、母なるごまの海! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| これぞ甘柿! 開け!ごま。ごま、ごま、ごまの、ごま吹雪。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

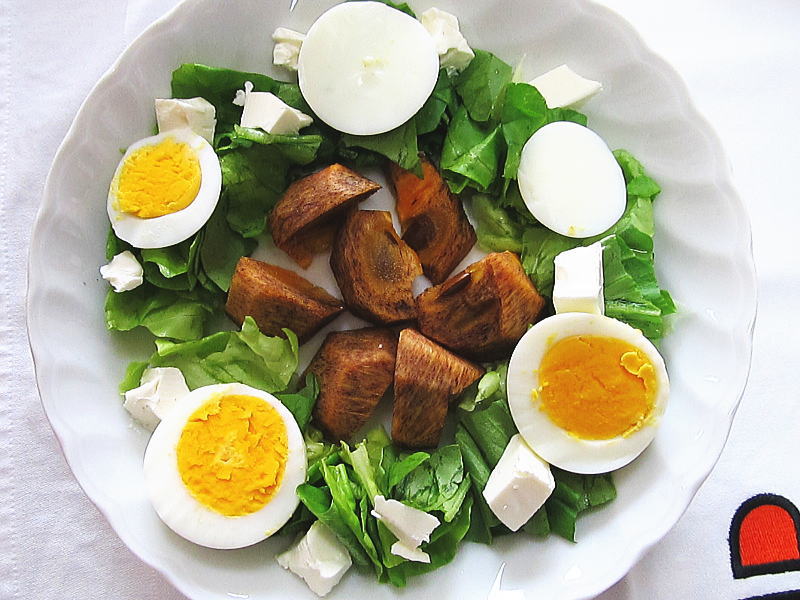

ゆで卵・サラダ菜・キリクリームチーズを添えてサラダとした。

ううむ、これだけの ごま が咲き乱れているのだから、すこぶる甘い。

八百屋の店主曰く、普通の柿の糖度が12-13°のところ、

禅寺丸は15-16°はあるのだと云う。

ちっちゃい果実に、甘さを精魂込めて凝縮させているのだ。

加えて、種がしつこく果肉の内へと入り込んでいるために、

ただでさえ十分小さいのに、ますますちっちゃくがりがり痩せた感じに口答え。

しっかりと甘さが染み込んでいるから、不思議と物足りなさは覚えないが、

もっとがっつりと、がぶがぶむしゃむしゃ食べられたらなァと思う。

なるほど、この実の小ささ、それに比して目出度く覚える種の存在感では、

戦後著しく生産が低下していったことも頷ける。

甘い、と云うことだけは時代の流れから逸れてはいないが、

煩わしい思いをすることなく大胆に心逝くまで頬張れる点が持て囃される時流では、

この甘柿にして相当に渋い要素を備えてしまったのだ。

最古の甘柿は、種をも、しゃぶり倒したくなるほどに、甘くとろける味わいだったが、

しかし甘柿の存在性と云うものは、なかなか奥深いものである。

店主によれば甘柿の木でも、枝を切ったのち、

新たに生えてきた枝からは、渋柿が実ったりするのだと云う。

甘美な時代は、じきに爛熟へと至り、長続きすることはない。

禅寺丸柿に備わってきた物語は、この人間世界の模様と同様である。

そのことを古より美味しく甘言しながら、渋めに諫言をもしているかのようだ。

|

|

|

|

|

|

|

|

しかし凄いなぁ、この発想、このテクニック。

果物切り刻む前に自分の指を切り刻んでしまうこと必定。

とてもマネ出来ぬ。

しかしマネがダメなら、モネも居る。

睡蓮に全てを収斂させ逝くモネのように、

薔薇の花の華麗さ、可憐さは、この手の工作の常套手段だと感じる。

世の中、パンだって薔薇にするのだから、より花に立ち位置の近い

果物が薔薇となって化けるのは、当然の成り行きなのだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|